みなさんこんにちは、管理人のてっぺいです。

「縁日やイベントですくった金魚」をお家で飼育する方法、何が必要なのかについて良く分からない方に、元熱帯魚飼育経験のある筆者が初心者でも簡単に出来る金魚飼育について解説します。

今回は、水槽に付いた藻でいっぱいになった水槽の定期お掃除内容をご紹介します。

本記事についてはプライバシーポリシーに基づき可能な限り細心の注意を払って掲載しておりますこと予めご了承頂いた上でお読み頂けると幸いです。

また掲載時期により実際と状況が異なる事がございます。当サイトの情報による如何なる損害についても責任は負い兼ねます。内容については参考までとして頂き、各自の責任の下で楽しんで頂れば幸いです。

本記事は2024年10月時点のものです。記事掲載後の経過状況によっては実際の内容と異なっている場合があります。予めご了承下さい。

当ブログ金魚飼育シリーズ まとめリンクページ

当ブログの金魚飼育レポートこと、「金魚日和」シリーズのまとめページになります。

公開した金魚日和ページのサムネイル付きとなっていますので、気になったページがあればお気軽にみていってくださいね。

目次

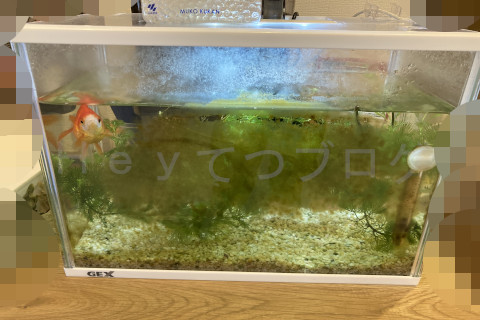

金魚飼育から2か月後

金魚の「おやつ」として有名な水草の「カボンバ」があるのですが、水槽表面にびっしり生えた藻がカーテンのように見えない状態にしています。

藻は増え始めると勢いが増すだけでなく、掃除もなかなか取れないくらい頑固になるので、水槽の鑑賞面が悪くなります。

またある程度成長すると、茶色く枯れるので悪臭発生の原因になることもあります。

ろ過装置内のフィルタもこの通り茶色く汚れており、これ以上汚れが取れない状態になっています。

藻のメリット・デメリット

メリット

- 有害なアンモニア吸着による水質改善

- 藻を金魚が食べることで整腸作用とミネラル補給

- 水質改善バクテリアの定着

デメリット

- 鑑賞性の悪化

- ろ過装置へのパイプに藻が増えることで流水量の影響

- 藻が枯れることでの水質影響

- 夜は酸素で呼吸するので、増え過ぎは酸素濃度低下による金魚への影響

このようにメリットもあれば、デメリットもあります。

中には藻をわざと増やして、水質改善、観賞魚の栄養補給といったコントロールを上手にされる方もいますが、いったん増え始めるとお掃除するか、イシマキガイ、ヤマトヌマエビなどのお掃除スタッフに食べてもらわないと抑え込むのはなかなか難しいと思います。

水槽の大掃除

水の入れ替えは一般的には「1~2週間に一度くらいが目安」と言われています。

また今回のように藻がびっしり付くと、自然に消えることはないので、藻を食べてくれる「イシマキガイ」、「ヒメタニシ」や、「ヤマトヌマエビ」、「ミナミヌマエビ」を導入するか、月に1度くらい掃除が必要になります。

水質改善製品や、お掃除してくれる生き物を導入することでお掃除頻度はある程度減らすことは可能です。

Zicraで新しい水槽用のお水を作っておく

お水の入れ替えは全部ではなく、慣れた水は1/3は残しておかないと金魚の体調に影響が出ます。

今回はバケツに2/3の新しい水槽用の水を作ります。

前回紹介した「Zicra Water BENISSIMO」(ジクラウォーターベニッシモ)です。

おすすめ内容は前回内容にあるのでそちらを見てください。

水槽とお魚の体調に作用する優れた効果があります。

カルキ抜きは少し時間がかかるので、お掃除している間に中和が完了するように、先にZicraを入れて水槽用のお水作りをしておきます。

|

|

画像は昆虫用の虫かごですが、ここに1/3の水を入れておきます。

虫かごの水量では、一時的に金魚を退避させておくには深さが足りないので、こちらの黄色のバケツに元の水槽の水を入れて、金魚の待機場所を用意します。

金魚の一時退避

観賞魚用のやわらかい網で金魚をすくいます。

決して金魚を追い回すようなすくい方はしないようにしましょう。

金魚がストレス受けて弱ってしまうだけでなく、最悪ショックで天国に行っちゃう子もいます。

ちょっと狭いですがここで掃除の間待機してもらいます。

「ブクブク」があれば急がなくても良いのですが、生憎持ち合わせていないのでバケツ内のお水に含まれる酸素量が限られる状態です。

この場合のお掃除は、時間との勝負になるので手早く行います。

水槽のお掃除

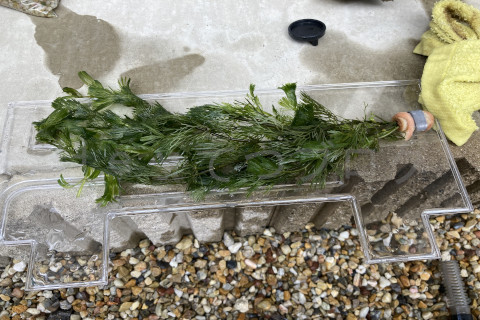

水草の「カボンバ」を取り出します。

茶色くなっている箇所や、切れかかっている部分は取り除きます。

「びっしりと茶色の藻で沢山」なのが分かると思います。

苔は水槽の水が金魚のフンなどで汚れがたまり、富栄養状態になっていることと、照明による光合成で成長していきます。

簡単にいうと、水槽内が苔に必要な栄養で満たされてて、光が十分な状態になると活発に増える環境になるということです。

ワンポイント

照明をつけると金魚の色つやが良くなる半面、苔が育ちやすい環境にもなるので、苔を増やしたくない方は照明の明るさを下げたり、定期的な水槽の手入れが必要になってきます。

底石にも汚れが付着しており水槽内で底石同士をこすり合わせる様に汚れを落としていきます。

汚れた水の排出時は底石がこぼれないよう、目の細かいザルなどで対策すると楽になります。

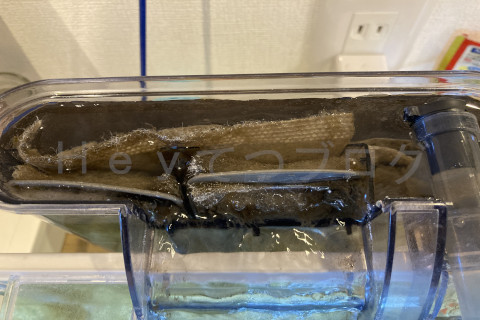

ろ過装置内に設置されていたろ過フィルター(細長い方)と活性炭(正方形)です。

2週間でこのくらいの汚れにはなりますが、洗えば再利用出来なくはないです。

そこはフィルターの汚れ具合にもよりますが、今回は既にフィルター清掃を実施している状他のため、新しいフィルターに交換します。

今後予定している金魚日和の記事で紹介予定ですが、水槽の清掃スタッフ的な生き物を利用することでこの掃除のサイクルを伸ばすことはできます。

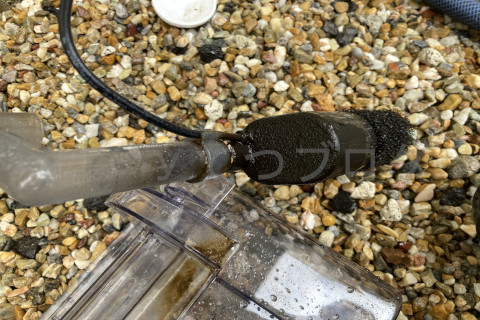

ろ過装置の前面になります。

ろ過された水を滑り台のように水槽に戻す部分になりますが、滑り台の先端箇所全体が茶色い苔が付いている状態なので、これもお掃除します。

黒い楕円の箇所は、水槽の水を汲み上げるポンプ部分です。

ここにも苔が結構ついている状態なのでしっかりお掃除します。

ポンプもパイプを外して、モーターを回しながら吸込口と排出口から強めの水をかけることで、中に詰まった汚れを落とすことができます。

ポンプの汚れも定期的に掃除しないと、流水量が減少してしまうので、「水槽内のろ過能力の低下」と、流水の勢いが減少することで、上部から流れ落ちる水量が減少しエアレーションへの影響が出ます。

簡単に言うと、流量が少なくなるので、ろ過装置から水槽に戻った際に一緒に溶け込む酸素量が少なくなってしまい、最悪金魚が酸素不足に陥る可能性もあります。

ポンプによって汲み上げられた水槽の水をろ過装置に流し込むためのパイプです。

パイプ内も茶色い苔で汚れていますので、可能な範囲で内部洗浄します。

茶色い箇所を取り除いた「カボンバ」です。

一旦根元はバラバラにならないようにまとめておきます。

水槽設置時は根元部分はばらして底石に差し込みます。

カボンバが根を定着する前に、金魚がカボンバを引き抜いてしまうこともあるので、カボンバは鑑賞性が良い反面、メンテもちょっと手間な面もあります。

「金魚さんに綺麗な水槽で泳いで欲しい」とのことで、子供たちが茶色い苔の部分も含めて一生懸命に掃除しています。

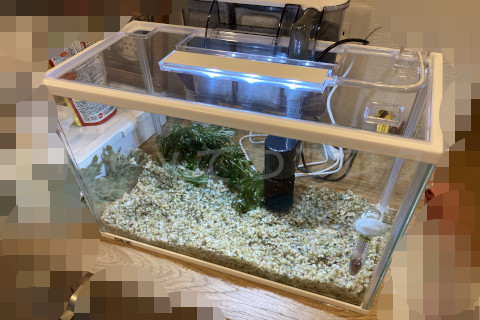

清掃後の水槽です。

子供たちが頑張って掃除した甲斐あって、茶色い苔も取れてピカピカになりました♪

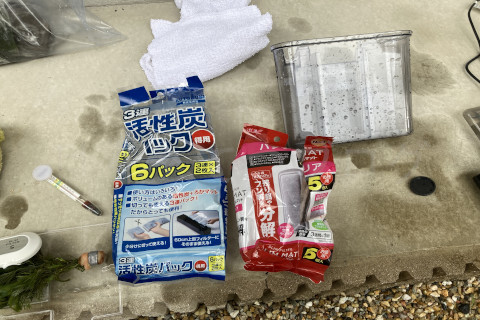

こちらは新しい活性炭(画面左の青いパッケージ)と、バクテリア入りのろ過フィルター(画面右の赤いパッケージ)です。

|

|

ろ過フィルターと活性炭を設置した状態です。

本来は赤いパッケージの商品2本だけ、所定のレールにはめ込む簡単仕様ですが、ろ過機能がちょっとたりないので、活性炭を2つ追加しています。

活性炭はパッケージの不織布に汚れの吸着する他、多孔質構造によるにおい成分の吸着除去、塩素などの薬品吸収をしてくれるので、水質改善の定番商品です。

活性炭は吸着量に限界があるので、薬槽で病気の金魚を療養したい場合に薬の成分も吸着してしまいます。環境によっては使わない方が良いです。

活性炭は洗うことである程度の再利用は可能ですが、多孔質構造自体がものすごく細かく、一度吸着したものを洗い流すのはかなり難しいので、性能はかなり落ちてしまいます。

子供が掃除した底石を水槽に入れています。

お掃除後の水槽組み上げ作業

ろ過装置を水槽背面に設置してお掃除完了です。

金魚を一時的に入れているバケツの酸素量がそんなに余裕ないので急いで作業を継続します。

水を入れる前に照明付きの蓋も一度設置して、ろ過装置の位置確認をします。

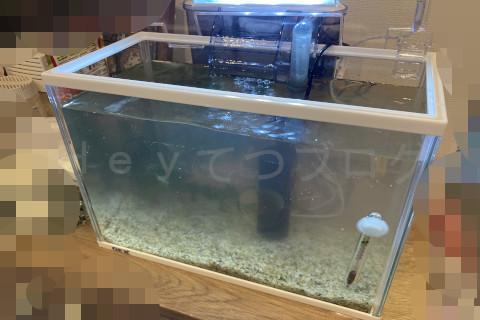

水槽に水を元の水(1/3)と新しい水(2/3)を入れる

蓋を再度外して、作っておいた新しい水槽用の水(Zicra入り)と、昆虫用のかごに入れておいた元の水1/3を水槽に入れた状態です。

掃除したとはいえ、このように水は濁るので透明度はスグには戻りません。

ろ過装置を動かしてしばらくするとちゃんと綺麗になるのでご安心ください。

金魚を水槽にもどす

ドキンちゃんお待たせしました。

今から水槽に戻しますね。

金魚をすくうときは優しくゆっくり網にいれます。

水槽に戻した後、蓋をして照明をつけた状態です。

ろ過装置を動かし始めて少し経過しているので、水の透明度もどんどん戻っている状態です。

やはり綺麗な水槽は金魚の鑑賞性がアップしますね♪

綺麗になった水槽で元気に泳ぐドキンちゃんです。

ごはんをあげるタイミングですが、掃除後の環境は元の水を使っているとはいえ金魚もまだ慣れていない状態になっていることがあります。

そんな不安定な時にごはんをあげると、体調を崩す可能性があるので半日から1日くらい時間を置くことをお勧めします。

金魚すくいの金魚さんは超ストレス状態

ちなみに、金魚すくいですくった金魚さんですが、すくう道具の「ポイ」で追い回されているだけでなく、狭い水槽に大量の金魚でひしめき合っているので高ストレス状態にあります。

またお持ち帰りの金魚用のビニル袋に何匹も沢山入っていると、狭いことでのストレスだけでなく、酸素不足状態になる可能性も高いです。

そのため用意した水槽に、すくった金魚をいれたあと、すぐにエサを上げるのは消化不良で死んでしまう可能性があり「基本NG」です。

少なくとも2,3日は新しい環境に慣れさせて、体調を整えてから少量あげるのが望ましいです。

金魚すくいの業者さんからは「2、3週間くらいエサはあげないでおいて」といわれたことがあるのですが、基本的に健全な個体の話で、弱っている個体は3,4日で衰弱死してしまうこともあります。

水槽の底でじっとしてたり、水槽の上部を口パクパクさせながら泳いだり、背びれなどのヒレ類がピンと張れていないのは何かしらの症状を抱えている可能性がありますので、金魚さんの状態をよく見てあげてくださいね。

すぐにエサをあげたい気持ちはわかりますが、消化不良で体調を崩すだけでなく、エサの食べ残しなどで水質悪化につながってしまいます。

最後に

如何でしたでしょうか?

今回は水槽のお掃除について紹介しました。

実は水槽に発生する苔というのは、金魚にとってミネラル豊富なスーパーフードでもあったりします。

金魚は雑食なので、「カボンバ」をおやつ代わりに食べますし、苔も食べるんです。

さらに言うと、苔は水槽内のアンモニアをエサにして成長しますし、水質保全のバクテリアの住処にもなるので、苔はそんなに神経質に取らなくても良かったりします。

中にはわざと苔を生やす方もいるようなので、鑑賞性に応じて苔とお付き合いすれば良いのでは?と思っています。

今回はここまでとします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

それではまた次回!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49ee5a26.0cf4b9d2.49ee5a27.c05b9a76/?me_id=1211165&item_id=10011373&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F123%2F12108-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49ee60f8.f43a3966.49ee60f9.52041403/?me_id=1322955&item_id=10021754&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frayon%2Fcabinet%2F10000%2F9222.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)